県内でも初めての花卉(かき)栽培

すっときれいな花束を差し出されたら、思わず顔がほころんでしまうだろう。目を閉じれば鼻先をふわっと漂う香り…。想像するだけで幸せな気分になる。

3月はじめの中之条町五反田地区。見渡すと茶色の畑が広がる。春の匂いはかすかに感じられても、レンギョウの黄色が目を楽しませてくれるまではまだ時間がかかりそう。こののどかな風景の中に、堀口さんのお宅がある。

親子三代で夏は菊、冬は花木を栽培している堀口さん一家が、どのようにして花を作ることになったか。二代目の保利さんからお話を伺う。舞台は保利さんの父、昭さん(初代)の時代までさかのぼる…。

連綿と続けてきた花作りは、今年で65年になる。昭さんは次男坊。「農業と工業を一緒にやれば上手くいく」との親の考えから兄は畑を、弟は機織りを始める。が、畑の土質が悪く麦や大豆を作っても実が入らず、兄は農業を断念。それならば花が良いだろうと思い立ったのが昭和25年。戦後間もない食糧難の頃である。吾妻でも県内でも初めてだったという。珍しかったのだろう。「闇米がいくらでも売れる時に花を作るなんて」と、当時は笑われたそうだ。

昭さんが軌道に乗っていた機織りを辞めたのもこの頃だった。末の子が機織りの機械に寄ってきて危ない、という理由だったそう。そしてこの判断は正しかった。のちに着物が売れなくなったからだ。

菊以外にもカラーやリンドウ、アマリリスを栽培した昭さん。その頃埼玉から桜やレンギョウなどの枝ものを仕入れ、一年を通して花を販売できるようになり、流通の為『中村花卉(かき)生産組合』を親戚達と一緒に立ち上げた。もう40年以上も前のこと。やるしかなかった、と言うがそのパワーはすごい。

「爺さんに言わせると、下のやることはみんな気に入らないんだから。元気で居てくれるのも嬉しいやら不安やら…」と話すのは、三代目の正尚さん。そんなことを言いながらも、本当はまだまだたよりにしてしまうのだとか。

丁寧に育てられる花々

室(むろ)と呼ばれる温度管理された部屋に入ると、桃の花が束ねられ、お行儀良く佇んでいた。上品なピンクが愛らしい。そしてとにかく暑い。入ってすぐじんわりと汗をかく。ここで桃の花にとって最適な温度を保ちながら、出荷を待つのだ。

外へ出ると、ぶおんっと砂埃を上げ登ってきた白い軽トラック。降りてきたのは昭さん。昭和2年生まれの御年90歳。とてもおじいさんが運転してきたとは思えない。「まわりが運転がこわいって心配するんだよ」とちょっぴりハスキーな声。お正月に風邪をひいてまだ治らないのだそう。

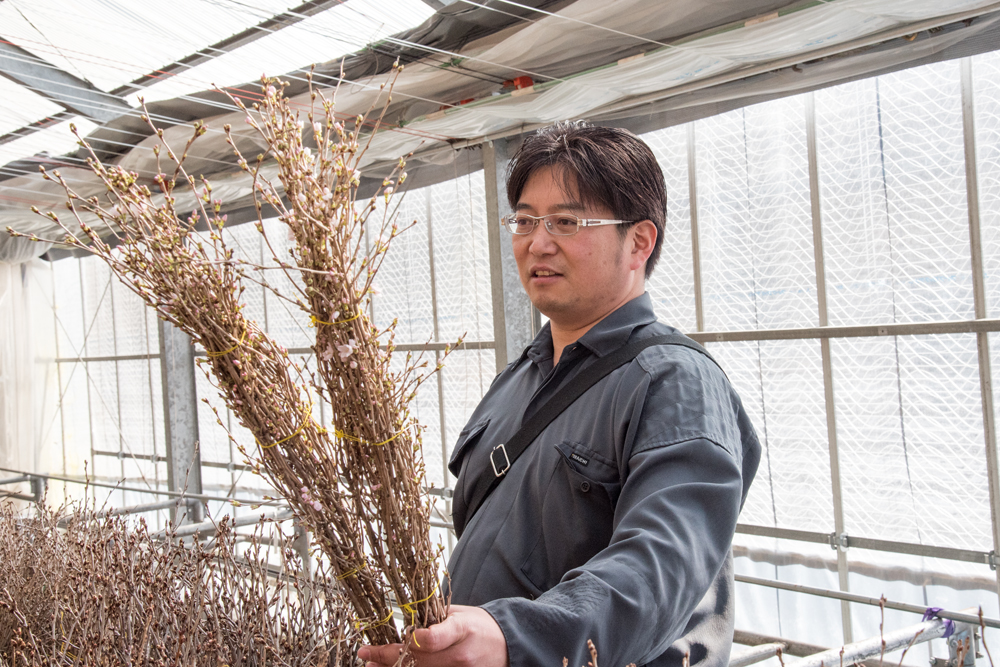

次は、桜の枝が入っているハウスへ。出荷を待っている桜たちがなんとも可愛い。早いものは蕾の先端の膜が切れてから2~3日で咲くらしく、正尚さんには桜が咲きたがっているのが分かるそうだ。花は正直で、手をかけた分だけ綺麗に育つ。愛着も湧くのだろう。そして環境の微妙な変化も見逃さない。路地の桜が咲き出すより先にハウスのものを市場に出さないと、せっかく育てた桜の価値が下がってしまうからだ。「季節の最後は花と競争するんだよ。」とは、なるほど…。花農家には瞬発力が必要だ。その時期が近づいたら一瞬でも気を抜けない。「1月から春の花を咲かせているから、季節感のない仕事だよね」と笑う正尚さんの表情は、穏やかで優しい。

花には人を癒す力がある

長野で苗をもらってきて始めた花づくり。「みんな手作業でやってきたから大変だったよ」と語る昭さんのその手をまじまじと見た。ごつごつしていて頼もしい。この手が活躍してきた時代を想像してみる。きっと生きる事すら容易ではなかったはず。そしてなぜ食べ物ではなく花だったのか。始めた時は不安もあったが、仕事だからやったと言う昭さん。きっと「花には人を癒す力がある」と信じていたのではないだろうか。話しぶりからそんなことを感じた。

ふと出荷用の箱に「大家族」と書いてあるのが目に入った。これは堀口さん一家がつくるお花のブランド名。東京にある大田市場花卉部の担当の方がつけた名前は、四世代で暮らす堀口さん一家らしさが溢れる素敵な名前だ。大家族が育てた、彼らの笑顔のようにこぼれる花々。なんてふさわしいネーミングだろう。そう思ったら、花たちが私にも優しく笑いかけてくれたような気がした。