移住アーティストに話を聞くと「中之条町で暮らしていると、アーティストという職業が町の人に認められている感覚がある」という言葉が返ってくることが多い。この文章の書き手は中之条町で生まれ育ったのだが、2007年の中之条ビエンナーレのはじまりを強烈に覚えている。当時町長であった入内島道隆さんが推し進めた地域芸術祭。町民の中には「うちの町でアート?」「見に行ったけど全然わからない」という声が多かった。開催当時、中之条ビエンナーレ総合ディレクターを務める山重徹夫はインタビューで「第一回目は点、二回続ければ線になり、三回続ければ面になる。多くの目に触れるようになると思います」と語り、その言葉通り小さく始まった芸術祭は回を重ね、全国に知られるようになった。普段人通りの少ない道をビエンナーレのガイドブックを持った若者や親子が歩く様子を見て、やがて町民からも「私の町にはビエンナーレがあってね」と誇らしげに語る声を聞くようになった。

古賀充さんは2024年、パートナーである佐藤令奈さんと共に中之条町に移住した。2023年の中之条ビエンナーレに参加をしたが、まだ町との関わりは少ない。彼の制作風景を注視することで、普段知る事が少ない「アーティストという職業」について考えてみたい。

長崎県出身、大分県の大学で芸術を学んだ古賀さん。佐藤さんと暮らす中之条町の一軒家では、居間など生活の部屋と分かれ、2人それぞれがアトリエ部屋を持っている。東京では難しい、住居とアトリエが兼ねられる大きな家に住めるのも中之条暮らしの良い点だ。制作中の古賀さんのアトリエに入ると、細かな描写の鉛筆画と共に、細かい文字で書かれたメモ書きが壁一面に貼ってある。今描いているのは、古道具市で見つけてきた古い時計の振り子。一つの絵の中で左から右に、設計図のような振り子がやがて写実的な絵になり、やがておぼろげに消えていく・・。「とんでもない高さから振り子を振っているイメージ。放物線が限りなく水平になるような。未完成感が好きだったんです。だからあえて図面的な線を残すというのは昔からやっていましたね」と古賀さん。

父親は設計士だった。大学を卒業するまでは油彩画を描いていたが、考えていることをダイレクトに描きたいと思った時に、色を混ぜて描く頃には何かが薄まっている。もっと直観的に描きたいと思い、父と同じ鉛筆を手に取った。普段使用している鉛筆は芯が最も固い10Hという種類。父が使っていた鉛筆削りで針先のように細く削り、時にルーペも用いて細かい線を重ねていく。

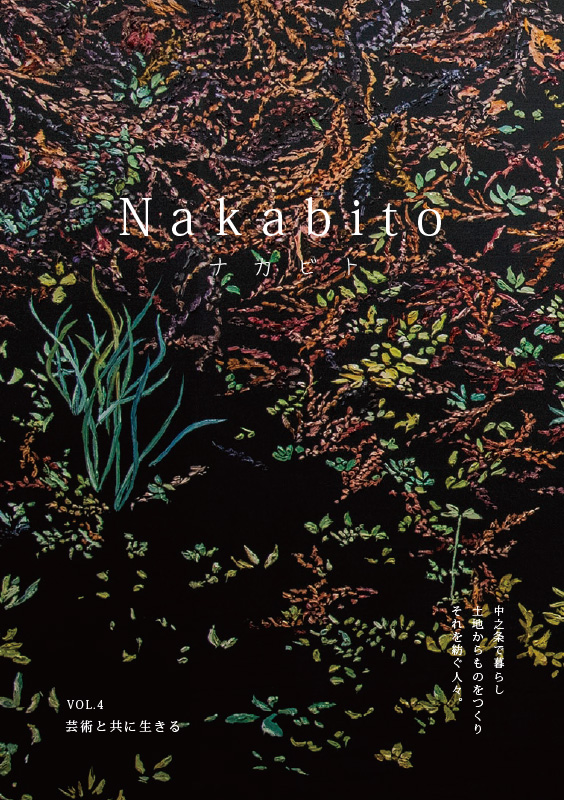

中之条ビエンナーレ2023では、山深くにある神保家住宅「やませ」の離れの蔵で展示を行った。誰よりも早い4月から蔵に籠って描き始め、描き終わりは誰よりも遅い8月。《誕生のためのヴァリエーション》と名付けられた作品で、薄暗い蔵の中で自ら発光するかのような大きな繭玉を描いた。繭の毛先の一本一本が細く削った鉛筆で描かれている。自身で蚕を飼い、繭を作らせ、羽化するまで徹底して観察した。その感覚を蔵まで持ち込み、長い長い時間をかけて現地で描き切った。繭の中を注視すると、やませの奥にある諏訪神社の階段と森が描かれていることに気付く。絵の対面の壁には、古賀さんの思考の軌跡とも言うべきメモ書きが大量に貼られていた。製図紙に描かれた正六面体に添えられた「生命に形はあるのか」というメモ。絵画作品と共に思考する言葉を展示するようになったのは数年前からのことで、始めた当初は写実絵画(写真のように精密に描かれた絵画)として見られることへの抵抗として、自分が絵に向き合う思考を鑑賞者にも提示した。今現在はそのような気負いはなく、文章だったものと作品だったものが混ぜ合わさっていくようなイメージが描きたいと語る。「根底にあるのは哲学ですね。〈在る〉ってどういうことなのかずっと考えながらやってきた」と古賀さん。

古賀さんと佐藤さんが暮らす地域では、夏になると青々とした稲穂が一面に広がる。人の力で家の周りが良い景色になることに感謝する気持ちがあるという。2人とも自然が好きで、オニヤンマやミノムシなどの観察も楽しく、それらは絵のモチーフになることもある。地元の人から、古物や生き物など「これ描いてみる?」と声をかけてもらえる存在になりたい、描きたいと思えるものに出会いたい。町外のホームセンターでアルバイトをしながら様々な道具について学び、渋川市にある伊香保グリーン牧場に通って羊をくまなく観察。アトリエにはスンとした佇まいの微細な羊の絵が多く見受けられる。所属するギャラリーからは自由に作品を描いて良いと信頼を得ている。「山に雨が降った次の日は、ぶわーって霧が立ち込めてすごい綺麗で」古賀さんのその感覚が作品として立ち現れる日も遠くないかもしれない。

中之条ビエンナーレを見続けてきた人たち、アーティストと話すようになった人たちは、作品や人柄を知り、彼らの生き方を理解する。「アーティストやっています」と聞いて「ああね」と。