中之条ビエンナーレは、完成された作品が持ち込まれる芸術祭ではなく、滞在制作を主としているので、作家たちは地域のリサーチや歴史の深掘りを行うことが多い。2024年に中之条町に移住した佐藤令奈さんが、次の制作のためのリサーチをするというので、同行させていただいた。

訪れたのは四万温泉、山口地区にある「鍾寿館(しょうじゅかん)」。敷地内に約60度の自然湧出の源泉を持ち、体を芯から温めるかけ流し温泉が自慢。佐藤さんがここを訪れた目的は、太平洋戦争終戦間際にこの宿が東京の子どもたちの疎開先となった話を聞くこと。宿主の田村徹さんと共に、80年前の子どもたちに思いをはせる。

佐藤「中之条町の図書館で『光るノート』(早船セツ子著)という本を見つけて、セツ子さんが小学4年生まで四万に疎開していたことを知りました。戦後40年後くらいにこの宿に戻り、出迎えてもらったと書いてあって」

田村「出迎えの時にいた子どもは私の親父だと思います。私もその本を読んで、学童疎開と一言で言うけれど、本当に悲しい、寂しい思いをしたんだなっていうのを感じますね」

中之条町で最も疎開人口が多かったのは昭和20年8月。423世帯、2454人という大勢の人々が疎開をしていた(中之条町歴史と民俗の博物館「ミュゼ」の資料より)。その大部分を占めたのは、学童や乳幼児。四万では主に、低学年児は旅館、高学年児はお寺で集団生活を送った。佐藤さんが調べたところ、別の手記には四万の温泉は塩味があるのでそれを飲んで空腹を凌いだという話や、池のアカガエルを獲って食べて全滅させたという現実か誇張かわからない話まで書いてあった。『光るノート』には、セツ子さんら女子が、勉強が始まる前に温泉に足をつけてお話しをしていたというくだりがある。リサーチの最後には、セツ子さんらが話を交わしたであろう露天風呂を見せていただいた。こんこんと、湯気が立ち昇る。

佐藤さんが四万の疎開に興味を持ったのは、自身のルーツが関係する。東京都北区滝野川で生まれ育った佐藤さん。2015年、初めての中之条ビエンナーレ出展において、展示を希望する場所として第二、第三希望も含めて全て四万とした。四万の人に自身の出身地を伝えると「ここは滝野川の子たちが疎開した土地なんだよ。知ってて来たんでしょ?」という返答。ゾクッとした。次の中之条ビエンナーレでは疎開をテーマにしなければという使命感が湧き、地元滝野川の図書館等を調べた。中之条町では偶然にも滝野川から四万に疎開していた当事者から話を聞く機会があり、作品にも活かされた。2021年の中之条ビエンナーレでは、四万川の川原に15メートルの布を貼り、疎開した子どもたちが山で遊ぶ様子を描いた《彼らとせかいを知るために》を制作。ゆずりは足湯飲泉所には、親元を離れて来た子どもが山に家族の顔を投影し思いを馳せていた、という記録をもとに、山と子どもの寝顔が一体化した絵画《山に浮かぶ》を展示した。

佐藤さんは数年間、パートナーであり作家である古賀充さんと共に群馬県高崎市に住んでいた。2023年の中之条ビエンナーレに古賀さんが出展。彼も中之条町を気に入り、別の移住作家が住んでいた家が空き家になると聞いて、2人で中之条町への移住を決めた。佐藤さんは現在、東京の専門学校で講師の仕事もしながら、ここを拠点に制作を続けている。

佐藤さんの油彩画では、幼子がモチーフとして描かれることが多く、その深く温かい肌色は様々な思い出を想起させる。銀座三越のギャラリーでは、20世紀初頭に「乳白色の肌」と呼ばれ国際的な評価を得た藤田嗣治氏の作品と自身の作品を並べた展覧会を行ったこともある。佐藤さんは自身について「純粋に単純に私は寂しがりやなところがあるので、温もりとか人の存在を感じるっていうことがすごい大事なんですね。ずっと子どもを描くことが多くて、疎開は子どもの物語じゃないですか、繋がるのが自然という感じがした」と語る。

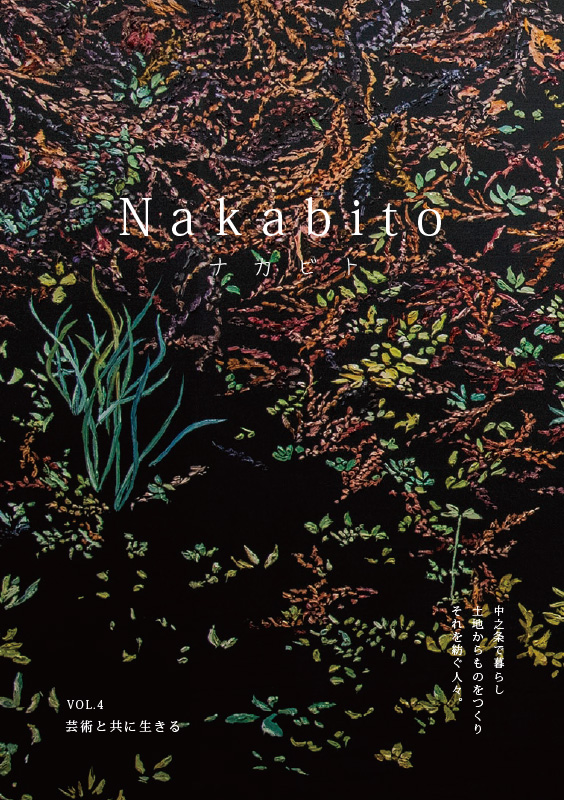

2022年に行われた「群馬アーティスト・イン・レジデンス・プログラム 」では、町内のかたやレジデンスに作品を展示した。昔ながらの大きなお茶箱に小さな穴が開いている。その穴を覗くと、お手玉や公園など、過去や現在の子どもの記憶が現れる。アトリエには、中之条ビエンナーレ2025に出展する制作途中の作品もあった。疎開していた人から聞いた話。男の子が夜一人、シーツをかぶってお化けのふりをして待っている。トイレに起きた女の子が来たら、わっと驚かす。新作にはシーツをかぶった子どもたちが描かれ、シーツの凸凹は山の稜線を描いている。そのモチーフは、鍾寿館から見える高野山、疎開した子どもらが眺めていた山々だ。

「疎開ってマイナスのイメージしかないし、悲しいとか辛いとかそういう話が多い。でも手記を読んでいくと、可哀そうって思われたくないという意思も感じる。色々と楽しいこともあったと思うんですよね。どんな状況でも苦難の時代でも、子どもって生きるエネルギーがぐんぐんと伸びていく」